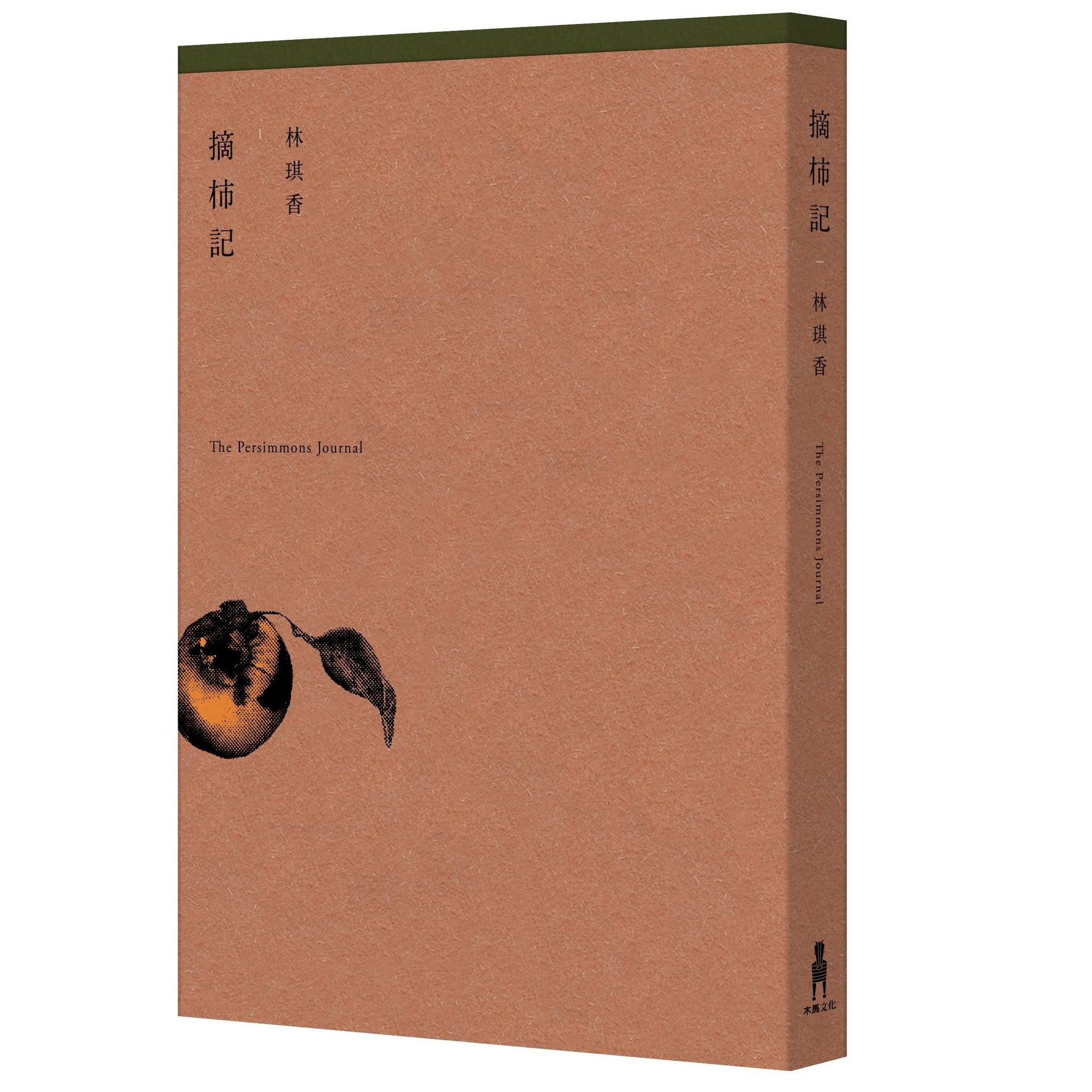

《摘柿記》

內容簡介

「摘柿、嚐澀柿子、曬柿乾,都是我來日本後才經驗到的。

以柿為喻,提醒自己記緊摘取尋常。」

生活本來是這樣,平凡而反覆,沒有恆常的甘美與苦澀,

但我們能將其化作一根根線香花火,

混著氣味、聲音、風景、皮膚觸感、悸動回憶,

然後,記得那些綻放、短暫絢爛

✺睽違8年,繼《器物無聊》後再一次勾動靈魂,香港作家林琪香以27篇細膩如昔的文字與影像,記錄移居日本12年來,所遇到的,彌足珍貴的場所、物件、飲食、人和自然

✺特邀日本知名平面設計師暨藝術總監齋藤秀之(Saito Hideyuki)操刀全書裝幀

有感於數位化浪潮席捲而來的時代,能夠喚醒感官的經驗、與人接觸互動的機會,正一點一點地消失。

付款時不再觸碰紙幣與硬幣、簡單的對話被手機取代、孩子的學習日益依賴螢幕,視覺與聽覺成為主導感知的入口,而觸感、嗅覺、直覺與感性,似乎不再被重視。

林琪香因而開始思索,在這樣的時代,哪些經驗值得珍惜,又有哪些價值需要好好守護?

-因雜誌撰稿工作,走訪無數工藝職人的同時,反獲得他們對人生的真摯叩問。她意識到,原來衣著的選擇,關乎個人價值觀的探尋。

-理解身為金工藝術家的日本丈夫,看似自在隨性的性格背後,是對作品、生活與自我的深刻覺察。他不抱怨前功盡廢,總是專注考究失敗的原因。

-浸潤在日本影視、文學、器物與飲食的日常,時刻體會友人的生活哲學。例如,喝一杯慎重以明火煮沸的熱水,其實,是實踐了深厚的茶道美學。

-成為母親之後,她向年幼的兒子學習,以全身感官探索世界的純粹。吸聞落葉、在雨天奔跑、遞出觀看天空的邀請,一起全神貫注凝視轟隆絢麗的花火。

書名《摘柿記》,源自她所居社區庭園中無人問津採摘的柿子樹,提醒自己拾取生活中的尋常風景,

不再讓那些無法複製的感受就此被遺忘。

這是一本書寫移居歲月的生活札記,也是一封獻給時間、記憶與日常之美的情書。

✺ 關於地、吃、人、自然、物

「這幾年,金森感到日本當代的工藝常流露著對西方的嚮往,充滿個人主義,強勢而壓倒性的,與日本傳統上注重的謙讓、柔弱、融和,有著巨大的差異,他更渴望著一個能讓他隨心所欲地直面的日本傳統空間,讓自己浸泡其中,煉出更貼近日本最根柢美學觀念的作品。」

——〈地:加藤仲右衛門邸〉

「說起來,我們不單吃飯時喝白湯,連晚酌時喝的也是白湯。晚飯過後,開玩笑般拿出茶壺與小杯,為彼此斟著溫吞無色的熱水,有時連點心也沒有,就那樣一小杯一小杯的,浸潤著身心。白天裡煩囂的、擾人的,請白湯統統洗去吧,別溜進夢裡。」

——〈吃:白湯〉

「往後到底要穿甚麼呢?這條聽來簡單的問題,其實是對自己的價值觀深刻的探問。那代表著脫離主流對外觀的評審準則,仔細地注視著自己內心底層裡,注重的是甚麼。是肉眼所見,還是皮膚所感?是久遠流傳下來的文化,還是稍縱即滅的流行?」

——〈人:安藤明子〉

「紫花地丁不管是否被叫作紫花地丁,即使缺了名字,不管春季的原野有否因她而美麗,人類有否因她而微笑,她仍會循著自己的定律,在春季時綻放。對它們來說,我們是否也是『雜兵』、『雜人』呢?天地裡,我們與不被我們認識的花草,大概都是同樣的雜,平等的存在。」

——〈自然:雜草〉

「看著線香花火完整地走完它的一生,常讓我感到莫名的安慰。因此我在家裡抽屜裡藏著線香花火,可說是我感煩擾、鬱悶時的解藥。日語中有一個很美麗的字:儚い,意為脆弱的,稍縱即逝的,如人在夢裡,萬物虛幻。凝神於花火點點時,尤其感到當下一瞬似虛似實。線香花火的美,是處身夢境般的美。」

——〈物:煙火和線香花火〉

|作者簡介 |

林琪香

旅客,寫作者。在香港成長,於日本生活。

當過雜誌編輯、策展人,正在學習當母親。寫過一些專欄、繪本及幾本書,包括《好日。京都》、《器物無聊》等。