2025.02.24

陶器物的創作,

源自於自心的表達、

生活的需要及對美的回應。

島作從 2020 年起,

持續以陶作集為活動主題,

2024 已然第三回。

在一次又一次的陶作人聚合中,

漸漸看到大家的追求與前進。

發現台灣的陶作者們對「日常生活使用與美學」的平衡,

有了這世代的主張與看法、各自綻放。

於是我們選了3 位真誠用心的陶作者_李之旋、陳姝里、黃子軒,

回到實心裡,分享他們風格各異但同樣精彩的陶作。

3月8日應該春暖花開了吧!

2025實心裡第一檔展覽,歡迎大家。

黃子軒

/

捏塑與拉胚的過程像是ㄧ種速寫,著重於當下的感知與流動。

速寫記錄了人的鮮活瞬間,而陶土則記錄了手的運動與力量消長。

陳姝里

/

開始做陶,是因為想把抽象的平面作品《拾獲物》(又名小雕塑)系列變成立體的、真實的雕塑。

開始做陶器,是因為想做一個早餐吃麵包用的盤子。早餐時光是我開啟每天最重要的暖身儀式。

李之旋

/

格式之外—作品以生活器皿為主,不規則拼貼的成型或是色塊錯搭釉藥疊加即興呈現為主要的創作手法。

(節錄自三位作者的創作自述)

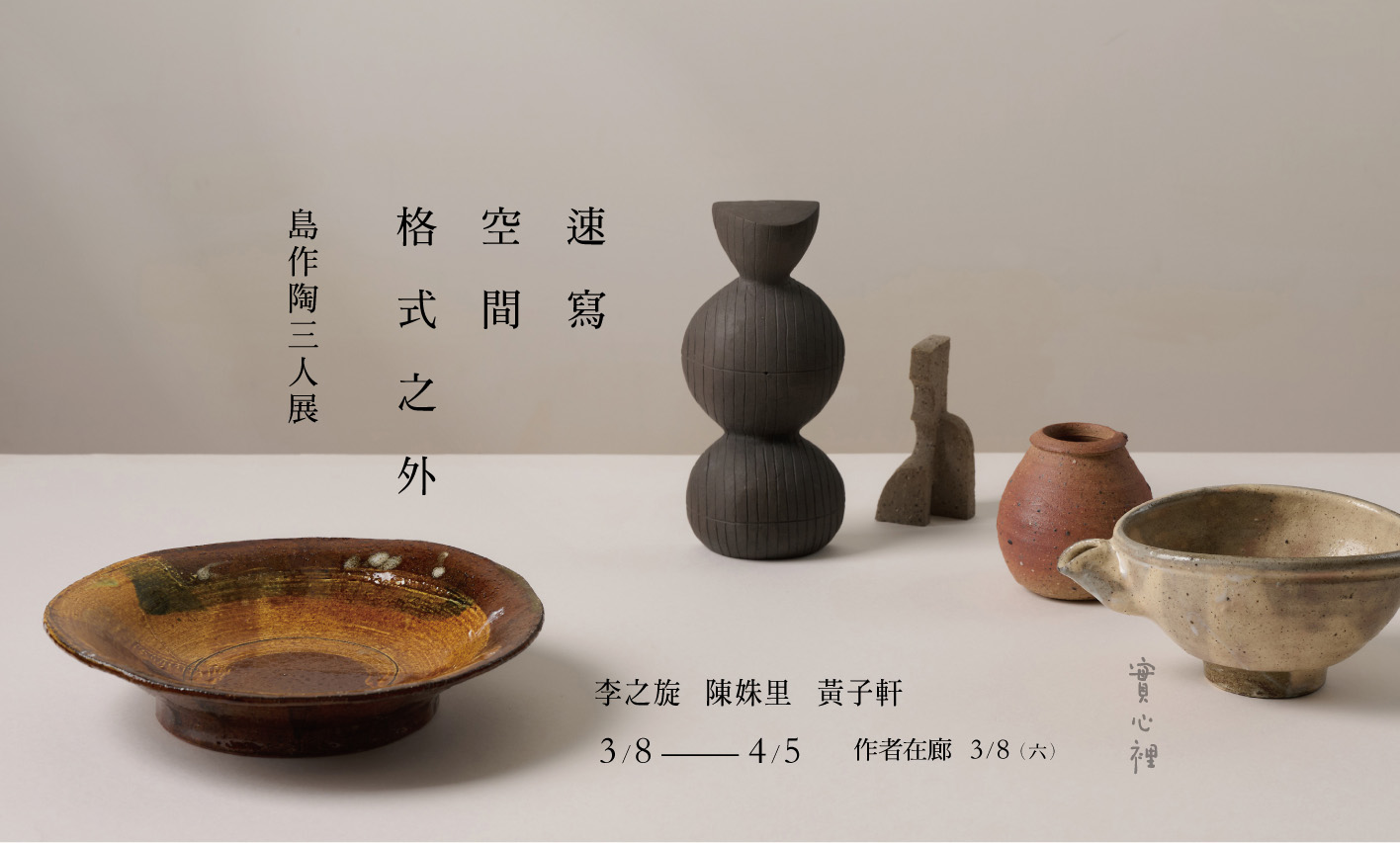

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋、陳姝里、黃子軒

展期:3/8——4/5

作者在廊:3/8(六)

在 實心裡

攝影/黃毛

2025.02.27

延續對形與節奏的探索,捏塑與拉胚的過程像是⼀種速寫,著重於當下的感知與流動。

⾺諦斯曾提到:「速寫的準確性並非來⾃精密的對照,⽽是⼀種內在的節奏,就像無花果葉,每片 都不同,卻⼜彼此相似。」我在陶作中的不同的線條、厚薄、張⼒,感受到類似的脈動。

速寫記錄了⼈物的鮮活瞬間,⽽陶⼟則記錄了⼿的運動與⼒量消長。做陶時,我試著順應過程中的 節奏變化,感受並引領它們⾃然發展。

/黃⼦軒

作陶⼈。就讀⼯業設計時,受李朝⼤井戸茶碗的啟發,埋下作陶的種⼦。⾃2018年起,於畫廊⼯作之餘向王美雲老師習陶;2022年底離職後,在半⼭半城的家中持續作陶與⽣活。

基於舞蹈的經驗,專注於探索陶⼟與⾝體運⾏的聯繫,將作陶與黏⼟的即興對話:⼟的砂粒、岩塊與有機物各具⾳⾊與質感,直覺回應這些肌理,形塑器物的線條與質感,在器型的重⼼與動態之間尋找平衡。

速寫、空間、格式之外

島作陶3人展

黃子軒、陳姝里、李之旋

展期:3/8 —— 4/5

作者在廊:3/8(六)

實心裡

2025.02.27

開始做陶,是因為想把抽象的平面作品《拾獲物》(又名小雕塑)系列變成立體的、真實的雕塑。用陶板建構雕塑的過程中,好像在蓋房子,也好像在為自己建造一個可以行走、穿梭、棲身的空間。自己變得很小很小,很安靜地一個人或走或坐,處在空間中。

開始做陶器,是因為想做一個早餐吃麵包用的盤子。早餐時光是我開啟每天最重要的暖身儀式。延續陶板的技法,我「建構」盤子、杯子。一邊蓋,一邊想像它的空間和觀看的角度。用什麼樣的盤子吃早餐,可以讓我一天的開始更加開心、更具啟發呢?

/陳姝里

1982年出生於臺中。大學主修織品和平面設計,畢業於英國布萊頓連續性設計與插畫研究所。喜歡嘗試各種媒材,只要能夠趨近自己想傳遞的事物。剪貼有組合的驚喜,摸土有靜心的感受,印製版畫則帶有冒險的精神。在生命的本能裡,呼吸、吃飯、喝水、創作。

速寫、空間、格式之外

島作陶3人展

黃子軒、陳姝里、李之旋

展期:3/8 —— 4/5

作者在廊:3/8(六)

實心裡

2025.03.06

格外—格式之外

作品以生活器皿為主,不規則拼貼的成型或是色塊錯搭釉藥疊加即興呈現為主要的創作手法。

20多年來的空間設計實務習性,將電腦視窗放大再放大,重複地去咎責1mm的偏移。陶藝創作則是把格子弄歪,算計意外的過程。但偶爾也需要放上個小色塊 小圓圈或成列的點點,來保持某種拉威爾波麗露舞曲式的方向感。

很難將自己的作品直接對應到其他陶藝作家,但是在藝術上,一直以來很喜歡James Turrell的光與色彩裝置作品 Mark Rothko的抽象表現油畫,或是構成主義的El Lissitzky的平面設計。跨越傳統藝術的具象,透過色彩與精簡構成表現人類情感的藝術形式,多少影響到自己的創作。

2024的島作之後的一年,我持續創作的一些子題:

日常器皿的出軌/

模具在物件上構成土的痕跡、工具的路線 、釉的流動,看起來有趣,我無法將其抹去,就將這些作為出軌的證據保留起來。

麥芽糖的釉色/

飴釉,家中的老碗,上世紀的北歐,只會畫圈圈,或許能構築出ㄧ小宇宙。

方型的矯作/

方型的四邊自帶著一種形式感,但是切割的手一滑,歪了,也算是另一形式的雕琢,何必一定要正。

/李之旋

2019-2023 於台北米米桑開始常態性地學習陶藝,正職為室內設計師

2022- 師事王美雲老師

速寫、空間、格式之外

島作陶3人展

黃子軒、陳姝里、李之旋

展期:3/8 —— 4/5

作者在廊:3/8(六)

實心裡

2025.03.08

聯展就像是一場合奏,

各自具備獨特的獨立音色,

但又必須彼此相容互相和諧。

於是,昨天布展的這個下午,從1點半到六點,

三人加上王老闆,

在小小的店裡應該也走上兩三千步了,

左右思忖,努力找到又獨立又和諧的平衡。

為了大家準備的理想隊形,終於完成了。

歡迎,

一起來聽聽這首三人合奏曲。

速寫、空間、格式之外

島作陶3人展

黃子軒、陳姝里、李之旋

展期:3/8 —— 4/5

作者在廊:3/8(六)

實心裡

2025.03.08

謝謝昨日來到現場的朋友們,

好作品、好天氣,

一切都那麼剛好。

黃子軒作品

李之旋作品

陳姝里作品

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋.陳姝里.黃子軒

展覽 3/8——4/5

實心裡

攝影/黃毛

2025.03.15

北大路魯山人說:「陶瓷創作,不應智慧先行,而應真心先行,真、即純粹。」

此次島作陶選出的3人展——黃子軒、陳姝里、李之旋,三位陶作者作品的形制風格各異:自然樸拙、疏放多彩、理性流動,但都看得出其創作𥚃的誠懇真心。

更巧的是,他們各自的創作自述𥚃,不約而同都提到從純藝術得到的養分連結到陶作裡。

黃子軒體會到拉胚與揑塑像繪畫速寫,是一種內在的節奏,順應這當下的偶然與變化。

李之旋喜歡James Turrell的光與色彩裝置作品、Mark Rothko的抽象表現油畫,跨越傳統藝術的具象表現影響他作品的創作性。

陳姝里希望把先有的平面紙刻作品立體化,於是自然建構起有空間感的陶塑作品,平面的語𢑥也躍上所做的器物上。

於是我們身體感受到這些器物作品,在適用性之外,多了一些藝術的美。

展覽第二週,雖然近期天氣多變,

歡迎大家來觀賞,

2024島作陶作集選出的三位作者作品。

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋.陳姝里.黃子軒

展覽 3/8——4/5

實心裡

攝影/黃毛

2025.03.21

黃子軒學校就讀工業設計、也跳舞,聽Soul、Jazz、Funk音樂、做過字型設計工作。2018年起,於畫廊⼯作之餘向王美雲老師習陶;2022年底離職後,全職作陶。

問子軒是受井戶碗的那個部分啟發開始做陶?

子軒回覆說:

最初在書上讀到大井戸茶碗銘「喜左衛門」,至今仍是我最喜愛的作品之一。

學設計時,習慣以理性梳理每個流程,而當時見到這只茶碗,卻感到腦中的束縛瞬間鬆開,彷彿靜心般,所有對錯好壞都被它包容。

井戸茶碗在韓國原是日常雜器,多用作飯碗,傳至日本後,才被茶人珍視為茶碗。由於當時工錢低廉,工匠必須快速製作,所有動作一氣呵成,不作過多修飾,因此每只碗都有些許不同,許多細節純粹是為了提高效率而自然產生。從技術層面來看「喜左衛門」,並非講究細緻或精心計算的產物,反倒帶著偶然形成的趣味。

因此,無論製作何種器型,我都希望能以這種狀態進行。並非模仿井戸茶碗,而是在大量製作過程中讓細節自然生成,不執著於達成某種規範,專注於「物」的形態與「製作者」的感受之間,尋找最適切的平衡。我相信當這種平衡建立,「使用者」與「物」之間,也將自然而然地達成和諧的關係。

初識子軒會覺得和他作品風格並不對應,

但聽了他說話緩慢冷靜,

如此深刻傳達幾年來作陶的心緒,

會完全感受到已經化入在他製作的器物中。

2024年第2次參加島作陶作集時,

子軒交出紮實而且樣式豐富的作品,

得到來場觀者驚艷好評。

這次選入實心裡的3人聯展,

子軒準備了碗、杯、瓶及大尺寸盤,

請大家來現場看黃子軒這段期間的用心投入與熟成。

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋.陳姝里.黃子軒

展覽 3/8——4/5

實心裡

星期三—五 13:30—18:30

星期六 12:00—19:00

攝影/黃毛 圖片提供/黃子軒

2025.03.27

陳姝里從插畫、繪本,平面創作,到這幾年紙刻、拼貼的抽象作品,常常形色間也帶有空間感,獨樹一幟的風格,頗受大家喜愛。

開始做陶,是因為想把抽象的平面作品《拾獲物》(又名小雕塑)系列變成立體的、真實的雕塑。接著因為想做一個早餐吃麵包用的盤子,開啟每天的早餐時光,於是自然而然也開始做陶器物。

在2024島作陶作集首次出展,因為不同於東方質調的風格讓大家目光一亮,場中關注詢問不斷。

————

請問姝里畫插畫、做平面創作,和用陶土創作有什麼不同的心態及感受?

面對器物創作呢?

姝里一如他的個性,幾天後認真的回覆:

畫插畫是非常有目的和計劃性的,要傳遞什麼訊息?畫面中需要出現什麼?插畫出現在哪裡?都相較很明確。雖然插畫如同設計,有一定的條件和限制(主題、對象、傳遞方式、印刷等等),但插畫也有很自由的部分:那就是沒有被文字寫出來的,都可以是發揮的空間。

平面創作很不同,完全回到「此時此刻的自己,想做什麼,對什麼有感覺」,十分抽象。我會去打開圖櫃和搜集紙邊的盒子,看看有什麼素材?對哪一個素材有感覺,然後就動手去做。做的過程大多是無意識的排列組合,有時候也像在建構,在築路。比較是滿足且療癒自己的方式,用媒材來平衡自己。

陶土創作是平面創作的延伸,也是完全順著直覺做,沒有要對別人傳遞什麼,只有專心於自己的感覺和狀態。拼貼的材料從紙片變成陶板,所以感受的空間變立體了,彷彿可以走進建構出來的空間,去體會想像那是什麼感覺,或為自己創造一個喜歡待著的角落。

器物的製作有些部分像做雕塑,有些部分像在畫圖,但它更連結回到生活。骨架做好後,一邊修胚的過程中,會一直拿起來看,感受它的尺寸、重量、肌理,和日常使用的可能。到底要修胚到多平整?或保留多少手作的痕跡?到底要加入什麼樣的線條和圖樣,才是一個適中且平衡,可以進入生活的器物?

————

這次3人聯展中,除了有特屬於姝里風格的陶塑與陶器物,

同時相互呼應的平面創作與版畫作品,豐富視覺向度。

歡迎喜愛陳姝里作品的朋友不要錯過這次的展覽。

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋.陳姝里.黃子軒

展覽 3/8——4/5

實心裡

星期三—五 13:30—18:30

星期六 12:00—19:00

人物攝影 / 黃覺深 作品攝影/黃毛

2025.03.28

李之旋的作品和人很一致,率性的外表、簡潔的語言,反應在器物作品的形式上、外在釉色,很不同於現在多見到的簡素風格器。

一看就很有態度,隨性有繪畫感。

————

很想問之旋,在學習過程是受到什麼啟發或自己如何的心念創作出這樣的器物?

之旋很快的就回答:

因爲我本身對一些色彩的感受就比較強,但是室內設計是個要比較壓抑自己的工作。之前教室的環境提供了也很多的釉藥選擇,相較於裝潢成本,做陶或上釉的失敗成本非常低,覺得為何不大膽一些。本來就是無法把線畫直,就不要強迫自己。

其實我還是蠻在意功能性的人…… 作品雖然不規則,但是都很實用。因為我是先喜歡生活器物才會來學陶。

天生對色彩或是節奏感強烈的音樂很有感覺,喜歡James Turrell的光與色彩裝置作品 Mark Rothko的抽象表現油畫,或是構成主義的El Lissitzky的平面設計,跨越傳統藝術的具象,透過色彩與精簡構成表現人類情感的藝術形式,多少影響到自己的創作。

————

之旋參加過二次陶作集,他的攤位前並不會是人很多的狀態,但是欣賞他作品的人就會很喜歡,多是品味殊異的愛好者。

這次聯展中之旋製作了出軌的日常器皿、麥芽糖的飴釉深盤、杯,矯作的方型的盤,形制畫面很豐富,有些盤子掛牆、立在桌上也可以成為一件風景。

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋.陳姝里.黃子軒

展覽 3/8——4/5

實心裡

星期三—五 13:30—18:30

星期六 12:00—19:00

人物圖片提供 / 李之旋 作品攝影/黃毛

2025.04.04

安藤雅信說:「當我用工藝以外的觀點進行創作,並經過內在消化完成後,我所做的器物便如魚得水般的地產生變化。」

(摘自《安藤雅信的創作之道一書》)

在用之美的基礎之外,台灣的陶作人也努力學習、不斷的前進,讓作品得以貼近此時此刻的生活與美學,同時和使用者的真實應用自然形塑出當代的工藝生活。

讓陶器之美豐富我們的每一天。

速寫、空間、格式之外

島作陶三人展

李之旋.陳姝里.黃子軒

展覽還有2天,

趁著連假,再度邀請還未來看的朋友,

也謝謝這幾週來看展的朋友。

實心裡

4 / 4(五) 13:30—18:30

4 / 5(六) 12:00—19:00